本文為歷史與民防教育,專注自救/互救與減害。不提供任何戰術、作戰或違法行為的教學。

|勝利不是遊行

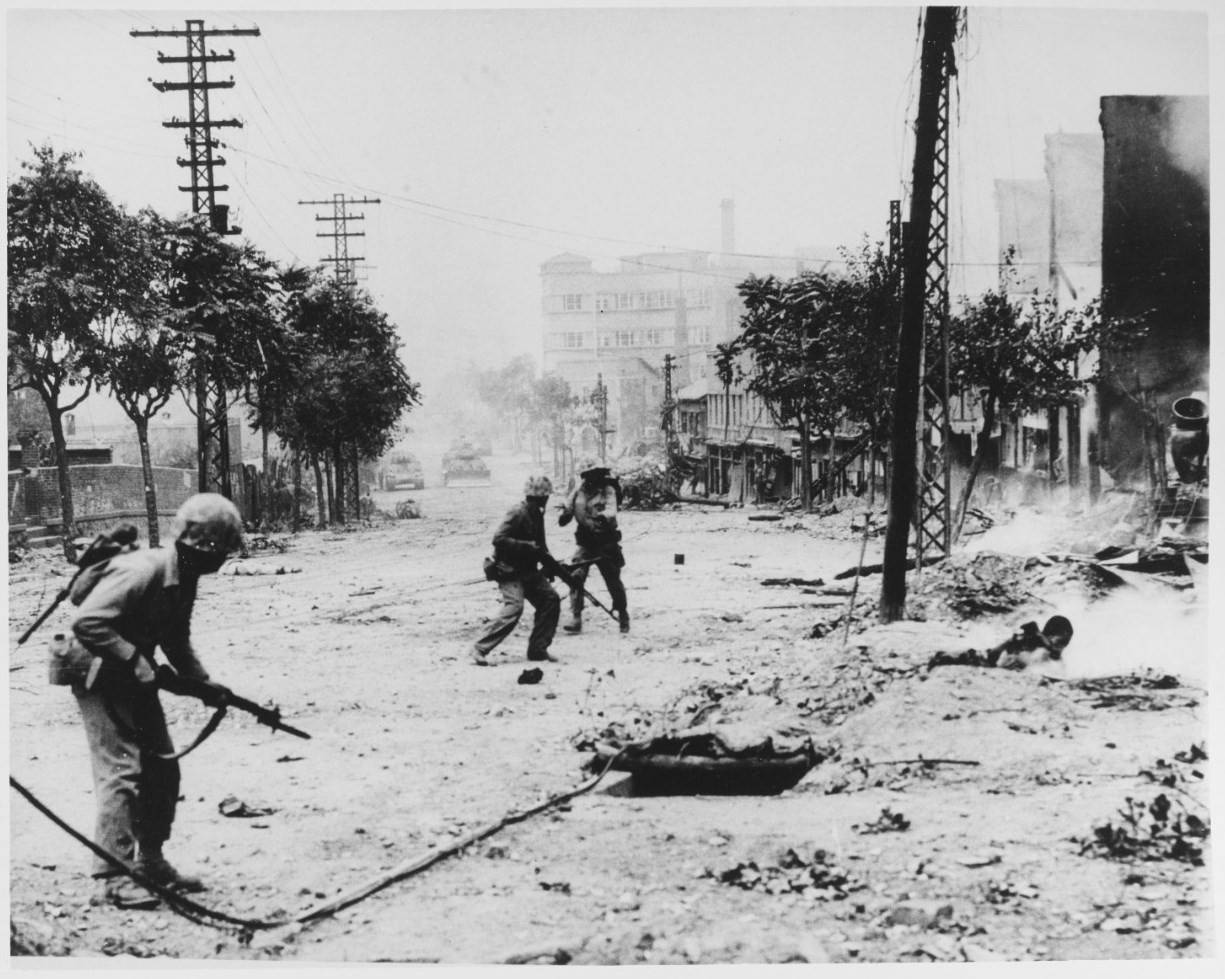

1950 年 9 月 15 日仁川登陸之後,聯合國軍把戰場推進到首爾市區。

總司令麥克阿瑟要求在 9 月 25 日前「奪回首爾」,第 10 軍軍長艾蒙德(Edward Almond)也在 9 月 25 日晚間宣布「解放」;但當時街頭仍在交火,部隊還得逐屋「清理」。

首爾真正於 9 月 26–28 日間才完成奪回,隔日(9/29)為了迎接麥克阿瑟回城,還動用怪手清出拍照動線——表象與現實的落差,就是都市戰常見的樣貌。

|什麼是「路障戰」

海軍陸戰隊史學者把這段首爾巷戰稱為「路障之戰(battle of the barricades)」。

北韓軍以稻草/土沙包在主要路口築起約 8 呎高的牆,每隔數百碼一道,配合地雷、反坦克炮與機槍火網,把林蔭大道變成分段殺傷區(Kill Zone)。

聯軍清理一處路障的流程是 砲火→迫砲與工兵→M26 或火焰噴射坦克→步兵刺刀上膛,平均要 45–60 分鐘,且常伴隨顯著傷亡;真實城鎮戰的節奏,不像電玩遊戲「一口氣衝到底」,而是需要「一個街口、一段時間」的艱難推進。

|「解放」背後的人道現實

仁川—首爾戰役造成約 3,500 名聯合國部隊傷亡(多屬第一海軍陸戰師),北韓人民軍約 14,000 名陣亡;平民死傷無法精算,估計達數千。

城市換手之際,南韓當局與地方部隊以「通共/協力」名義對平民進行處決,美英軍官兵與美方官員曾表達厭惡並提出抗議;多年後真相與和解委員會也證實戰時大規模屠殺曾經發生。

這些史實讓「解放」的敘事更複雜,也凸顯都市戰最終多由平民承受代價。

首爾此後仍多次易手,1951 年 1 月被中共軍奪下,同年春季再度被聯合國軍收復。

整場戰爭結束前,首爾總共四度易手,留下長期的社會與心理創傷。

|把歷史轉成今日的「城市韌性清單」

面對地震、火災、公共災變或突發動盪等低機率高衝擊事件,提升「自救—互救—撤離」成功率;以下為一般民防與救護常識向建議。

1) 醫療優先

止血:CAT 止血帶×1–2、壓力敷料、紗布、標記筆。

防護:一次性手套、簡易消毒用品。

原則:先止血 → 再包紮 → 再搬運;「先活下來」永遠排第一。

2) 低光環境與識別

頭燈或手電筒(備用電池)、識別帶/反光材,降低煙塵與停電情境下的誤判。

3) 眼睛與手部保護

Z87+ 抗衝擊護目鏡、耐磨/防割手套,面對玻璃、瓦礫、鋼筋環境能有效降低風險。

4) 通訊與家人會合

簡訊優先、離線地圖、紙本聯絡卡;預約兩個會合點(近/遠),並定期更新。

5) 攜行與動線

輕量化原則;胸前快取或單肩配置讓醫療包放在「最容易拿到」的位置。

平時盡可能訓練 「1 分鐘內拿得到」,用色塊或標籤標示不同耗材的位置,在黑暗中也能直覺找到物品。

若需系統性技能,建議報名合格單位之止血/創傷處置、CPR/AED 等課程;本文不提供任何戰術動作教學。

|密集都市裡的「節奏」

首爾的「一個街口 60 分鐘」提醒我們:臺灣都會的小巷、違停、長期施工、地下管線密布,加上停電或通訊擁塞,撤離與救援都會被迫變慢。

社區互助:社區管委會共備急救箱、滅火器與逃生標示;公共訊息板公布會合 SOP。

演練文化:半年至少一次疏散與急救演練,遠比臨時抱佛腳採購裝備更有效。

|對照案例與延伸閱讀

越戰順化與伊拉克費盧杰同樣呈現「街區—樓層—房間」的慢速推進,以及伴隨的高昂平民代價;與 1950 年首爾形成跨時代的城市戰三角對照。

你能掌控的,是把醫療、識別、通訊與動線做好,為自己與家人多爭取一分勝算。