今天我們熟悉的 UAS(無人飛行載具系統)已是現代地面小隊到聯合作戰不可或缺的「感知延伸」。

但在近年的熱潮出現之前,他的起源其實能追溯到將近 70 年前——美國陸軍信號兵(Signal Corps)在 1950–60 年代的一連串實驗,從電台遙控、空載攝影到紅外線偵搜,為今日無人機的能力與作業概念打下基礎。

|「信號兵時代」

信號兵的任務橫跨通訊與攝影,與「把資訊帶回來」這件事緊密耦合。

因此當攝影器材與電台控制逐步輕量化時,讓無人平台來蒐集影像,就成了順理成章的技術選項。

美軍 CECOM(通資電司令部)自己也把 UAS 視為其「持續轉型(Continuous Transformation)」的象徵:技術演進不是斷點,而是一條延長線。

|1956:電台遙控 × 空載攝影的雛形

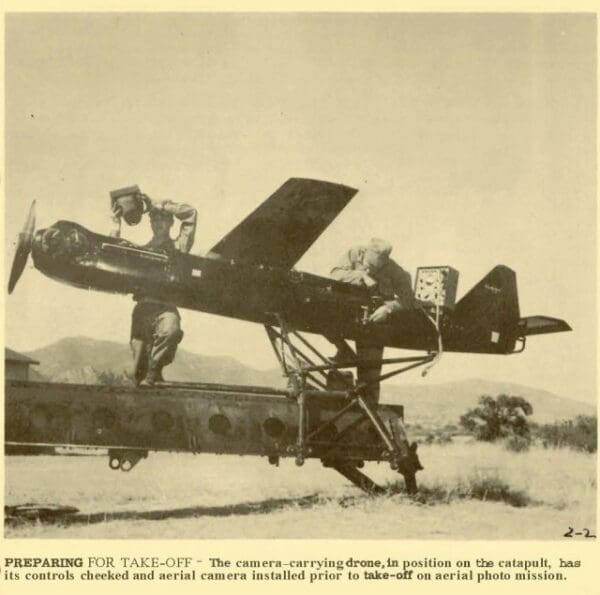

1956 年,Fort Monmouth 的教材《TEC-TAC》首次描述一個新概念:以電台遙控靶機,掛載相機執行前線空中攝影。

《TEC-TAC》文中直白寫道,這種無人機能在不到一小時內,為前線指揮官帶回空照,且零人員風險。

該機在 Fort Huachuca 的 Army Electronic Proving Ground 完成任務整備,時速可超過 200 mph,爬升率每分鐘數千呎;起飛採 JATO 助推,巡航則以汽油螺槳驅動。

|從「靶機」到「空中監視平台」:即時影像與遙控距離

同年另一組圖文把原型能力說得更明白:操作員可在 40 英里外遙控「裝載電視攝影設備的遙控無人機」,並透過僅135 磅的輕量化空載電視系統回傳畫面。

這套由 Signal Corps Engineering Laboratories(Fort Monmouth)研發的設備,重量比一位飛行員還輕,讓「即時空中影像」的概念第一次切實落地。

|技術路線試驗(1957–1962)

1957–1962 年間,信號兵在多條技術支線上密集摸索:

1957:Night Hawk 夜間攝影系統、將靜態相機裝到 RP-71 靶機。

1959:SD-2 於 Yuma Proving Ground 測試。

1960:SD-1 在德國示範;無人機單位列隊於機身後,對國防部長 Thomas S. Gates, Jr. 展演(同年也對 AUSA 成員做最後一場示範)。

1962:AN/UAS-4 紅外線偵搜系統定型。

這些測試把「無人靶機」正式推進為「空中監視平台」。

|為何在 1965–66 年按下暫停鍵?

1965 年,陸軍參謀長指示:在未建立正式需求前,不投入完整無人機系統的經費,並要求權衡「想要的能力」與「作業、維保、訓練的複雜度」。

加上越戰的叢林環境使當時技術效益受限,到 1966 年,多數計畫被宣告過時,資源改撥至其他通資電領域——但「無人機」的地基已經打好。

|為今日 UAS 奠定基礎

回望這十年的試驗,有三項底層能力延續至今:

空載感知:從底片攝影到即時影像,最後延伸至紅外線偵搜。

資料回傳:把「看到的」變成「地面能用的」,電台與圖傳是關鍵。

快速部署:JATO/彈射只是當時的方式,真正的命題是「快、穩、可重複」。

美軍 CECOM 的歷史回顧也明確指出:雖然 60 年代中期被邊緣化,這些工作奠定了之後自主系統與能力堆疊的地基。

|快速年表(1956–1966)

1956:《TEC-TAC》介紹「相機無人機」;>200 mph、JATO、汽油螺槳。同年完成40 英里電視回傳、135 磅空載 TV。

1957:Night Hawk、RP-71 靶機相機實驗。

1959:SD-2 測試 @ Yuma Proving Ground。

1960:SD-1 德國示範,對國防部長與 AUSA 成員展示。

1962:AN/UAS-4 紅外線偵搜。

1965–66:暫停投入、計畫裁撤與資源轉撥。

|Myth vs Fact

迷思:無人機是 2000 年後的產物。

事實:1950–60 年代已具備遙控、空攝、夜間與紅外線等原型能力,並留下完整的影像與試驗記錄。

迷思:早期都是空軍主導。

事實:陸軍通訊兵團(Fort Monmouth/CECOM 系譜)因通訊與攝影任務,扮演推進者角色。