如果你 40+ 歲了,會為了一個信念到遠方的戰爭前線扛起 AK 、把工資換成車票與藥品,飛到一個你連語言都不通的國家嗎?

這不是電影劇情,而是 1980 年代的一個真實人物——田中光四郎(Kōshirō Tanaka)。

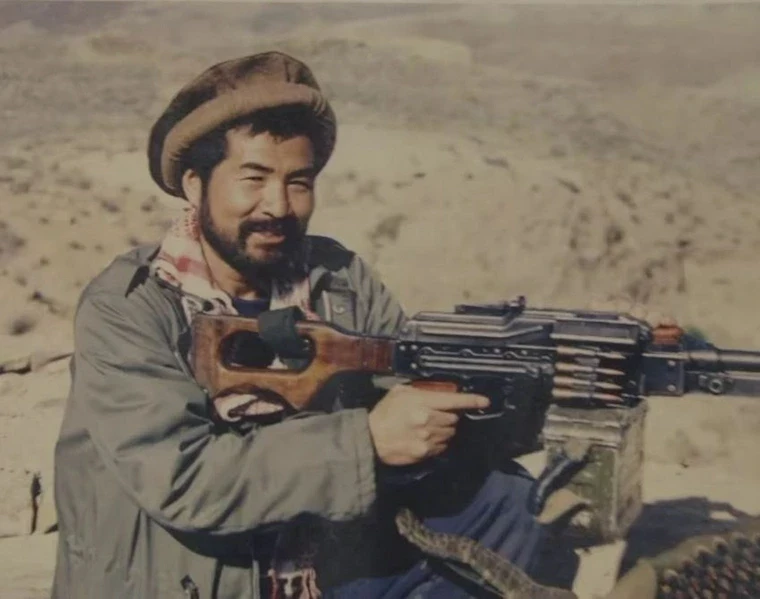

一位在東京新宿上班的白領、同時是極真空手道師範的日本人,辭去安穩的工作離開辦公室,遠赴阿富汗山谷自費投入游擊戰、教近戰、也親自上火線。

外媒稱他:「Afghan Samurai」、「日本藍波」。

|他是誰?

田中光四郎(Kōshirō Tanaka),1940 年生於日本福岡縣。自幼學武,橫跨柔道、合氣道、劍道與空手道,後自創日子流體術。白天的他穿西裝開會,下班後改穿道服教課。

在他40 多歲那年,他不是加入自衛隊,而是自費飛到巴基斯坦的白沙瓦(Peshawar),再徒步轉進阿富汗戰區,加入阿富汗反蘇抵抗軍的行列。身分從「師範/上班族」變成「志願者/訓練員」。

|為什麼走到戰場?

當時的他,對蘇軍入侵阿富汗的行為極度不滿,也不滿日本在憲法與外交上的「無力」。

他認為與其在安全的島國議論,不如去把能教的近戰技術,用在真正需要的人身上——於是他行李裡塞著現金、道服與決心,飛往前線。

|他到前線做了什麼?

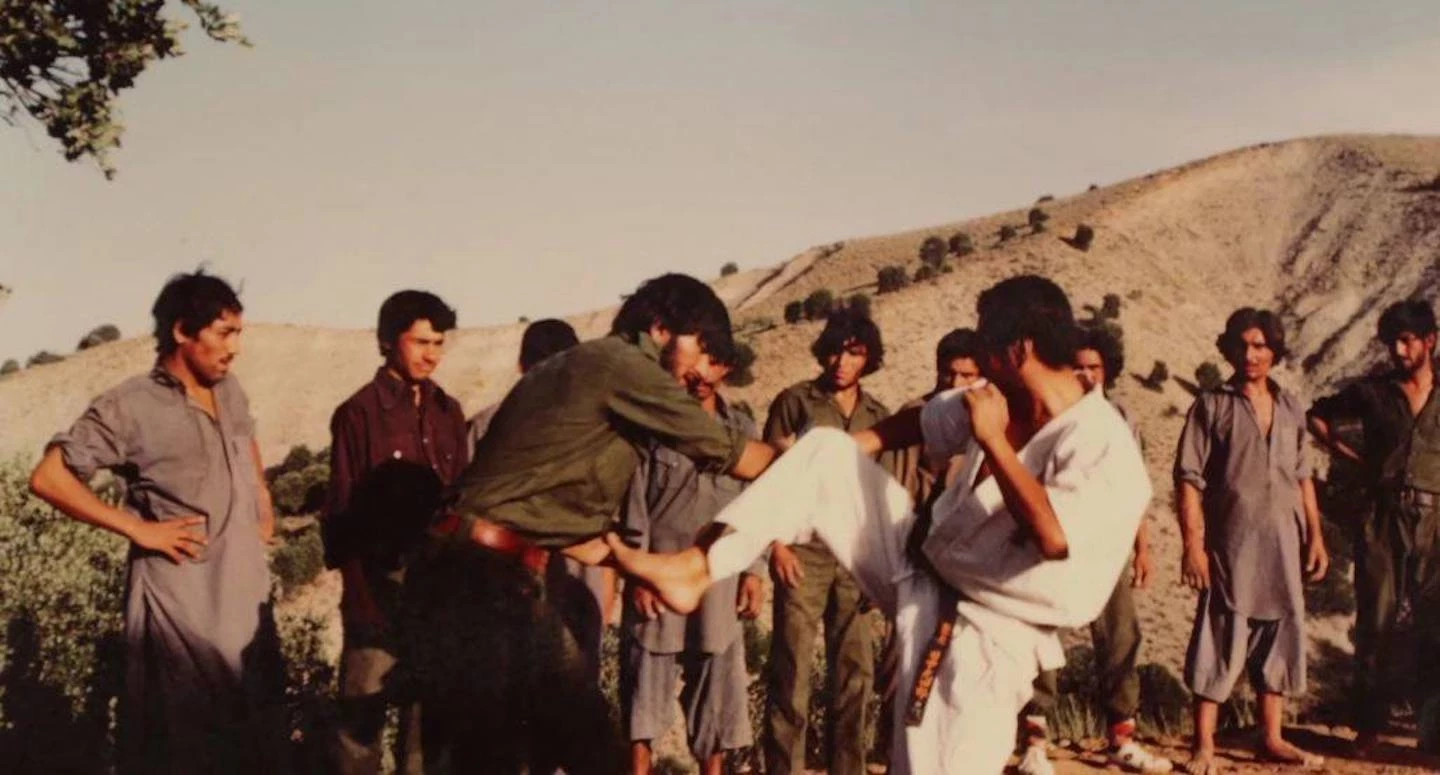

他到了佩沙瓦爾之後,一路摸進山谷,在前線先做他最擅長的事:教人怎麼活下來。他把空手道與體術拆解成抵抗軍也用得上的小模組。

對火力與醫療都匱乏的抵抗軍來說,這些不是漂亮的招式,而是直接對應生存率的"習慣":槍不離身、退步不轉身、靠牆不貼牆、隊友倒下誰先拉、誰掩護。

白天他跟著走山,晚上在煤油燈下把每個動作拆到最小,反覆練到變成肌肉記憶。

但他不是只在後方當教官。第一次上火線是在喀布爾以東約二十五英里的 Jadladak,他後來回憶,剛開打時根本不懂怎麼移動,子彈貼著耳邊掠過;之後他把道館練功的紀律套在戰術與 AK 上,一次次補課。

1985 到 1987 間,他至少七度往返戰區;為了「寧死不被俘」,腰間常多掛一顆手榴彈。

這些年他撐過瘧疾、黃疸、腎結石與腳骨骨折,還被當地政府好幾次「宣告死亡」當作宣傳。等到戰事進入後期,他依然在山裡穿梭、教人、出任務。

|他為何而戰?

田中不把自己視為傭兵,更不是為了宗教而改變信仰;他用的是武士的死生觀來面對現代游擊戰,把阿富汗人的「殉教」與日本武士的「名譽一死」做了精神上的對讀——自由、榮譽與國族記憶是他的主詞。

在阿富汗的日子,他習慣在夜裡收隊後寫一首「臨終詩」當作心法:如果明天回不來,今天要留下什麼。

那些詩不是浪漫的裝飾,而是把死亡想清楚後,讓人第二天還能站上山脊的工具。

多年後,他把這些在前線寫下的短歌集結成書;在抵抗軍之間,他是那個白天教近戰、夜裡寫詩,隔天再跟著出門的安靜外國人。

|他回到日本之後

他繼續教學與著述,後來承接古流派系統並自創日子流體術(Hiko-ryu Taijutsu);還擔任日本自由阿富汗協會執行主任以及國際難民救濟委員會秘書長持續關注阿富汗議題。

田中把武術變成生存工具,把詩當成自我校準的儀式;他回到日本後,電車與木地板取代了山谷與泥牆,但留下的準則沒變——在資源稀薄的地方,用可複製的基本功與清醒的風險計算,為身邊的人多換到一點時間。